家計簿をつけたいけど、続かない……そんな悩みはありませんか?

「家計管理って難しそう」とか、「家計簿って続かない」なんて声、YouTubeの街頭インタビューで見た事ある

毎回レシートを受け取ったり、支出を一つずつ書き出して計算するのは確かに大変だよね

私の小遣い帳の様に、週に1、2回程度なら記入出来るけど、お母さんみたいに沢山買う食材や日用品の支出を毎回書き出すのは大変だし続かない

私が家計管理の必要性に気づいたのは、30代半ばの結婚を機に、生命保険を見直そうと思ったのがきっかけです

もし自分の身に何かがあった時に、家族が暮らしていくのに必要な金額はいくらか?

必要な保険金額を計算するには、「今の支出を把握して将来の生活に必要なお金を把握するしかない」と思い立ちました

先ずは今の収入と支出の把握をするための家計管理が第一歩

実際には私の妻が家計簿を付けてくれいているのですが、開始当時はうきうき家計簿という家計簿ソフトを使っていました

その後、両学長が運営するリベ大を知り、そこで出会ったのが、家計簿アプリ「マネーフォワードME」でした

「マネ―フォワードME」は使い勝手がとても良く、家計管理を無理なく続けられるツールです

支出管理を簡単に言うと、収入金額と支出金額を抜け漏れなく全て書き出して計算し、現在黒字家計になっているのか、赤字家計になっているのかを知ることですね

家計管理とは?

収入 ー 支出 = 黒字 (+) か 赤字 (ー) か?

シンプルに言えばこの一言ですが、毎日の支出を抜け漏れなく全て書き出すことが難しいと感じている方は少なくないでしょう

毎日のランチ代、スーパーでの買い物代、コンビニでのおやつ代など、一日の支出は複数あります

一日の仕事を終えてへとへとになっている身体で脳も使い果たし、ようやく自分の時間が取れるという時に、一日の支出を書き出すなんで想像しただけでも続ける自信を失ってしまいますよね

この収入と支出の計算をほぼ自動で行ってくれるとしたら、楽だと思いませんか?

日本人の多くの方の収入源は一つ、又は副業からの収入と合わせて二つ

それ以上に収入源が沢山ある方以外の家計管理の大半が、支出管理をすることにあります

この記事では、中高年の初心者でも無理なく続けられる、「マネ―フォワードME」を活用した支出管理表の作り方を、私の体験談を交えてご紹介します

マネーフォワードMEとは?

マネーフォワードMEは、銀行口座やクレジットカードと連携して自動で支出を記録できる家計簿アプリです

「入力が面倒で続かない」という方でも、スマホ1つで支出管理が簡単にできます

- 銀行・カードと自動連携

- カテゴリ別に支出を自動分類

- グラフで支出を可視化

- スマホでいつでも確認可能

マネ―フォワードMEには、無料で使える無料プランと有料のプレミアムプランがあります

無料プランの場合は銀行やクレジットカード等の口座を4口座まで連携が可能ですので、先ずはお試しで使ってみるという方は、無料プランから始めると良いと思います

プランの違いについては、マネ―フォワードMEの公式サイトをご覧ください

有料のプレミアムプランにはスタンダードコースと資産形成アドバンスコースの2種類がありますが、スタンダードコースを使うのがおススメです

理由は、マネ―フォワードMEを使う目的は、支出管理表を作成して家計管理を行うことであり、株式などへ投資して資産形成をすることではないからです

目的と違う事に余分にお金を払う必要はありませんね

支出管理表の作り方(初心者向け)

私が実際に作った「支出管理表」の手順をご紹介します

難しい操作は一切なく、スマホ操作に慣れていない方でも簡単にできます

ステップ1:普段の買い物を極力キャッシュレスにする

今回紹介する方法の中で最も重要なポイントの一つになります

普段の買い物は、現金派ですか?キャッシュレス派ですか?

現金派と言う方は、これを機会に是非キャッシュレス化をしてください

今の世の中、ほとんどのお店がキャッシュレス対応していますし、支払の際の手間が省けて現金管理の手間を最小限にすることができます

キャッシュレスにすることで、家計管理がグッと楽になります

キャッシュレス化には、クレジットカードの利用が一般的ですが、「クレジットカードは使い過ぎちゃう」という方はプリペイドカードを使ってみてください

私はプリペイド式のサービスとしてPayPayと楽天Payを使っていますが、プリペイドカード自体は使ったことがありません

今回紹介する家計管理アプリ「マネ―フォワードME」との相性の良いプリペイドカードとしては、リベ大の両学長がKyashを使うと良いと紹介していました

プリペイド式であれば、毎月遣うお金の上限を決めてチャージする事で、遣い過ぎを防ぐことができます

Kyashの特長としては以下の通りです

- キャッシュレス化ができる

- プリペイド式なので、遣い過ぎを防げる

- マネ―フォワードと連携しやすい

- 後述するおススメの銀行口座から手数料無料でチャージできる

- 手数料無料でバーチャルカードの発行できる

- バーチャルカードをApple PayやGoogle Payへ登録する事で、実店舗でVISAタッチを利用できる

どうしても現金払いしかできないお店のみ現金で支払い、レシートを受取ります

マネ―フォワードMEでは、レシートの読み取りによる取り込みも可能ですので、現金払い分のみ手動で取り込みます

ステップ2:マネ―フォワードMEをインストールする

先ずは、マネ―フォワードMEをインストールするところから始めます

マネ―フォワードには、”ME”がつくものと”クラウド”が付くものとがあります

マネ―フォワードMEは、家庭で家計管理を行うためのツールである一方、マネーフォワードクラウドは、個人事業主や企業が会計処理を行うためのツールであるという違いがあります

今回は、家庭で家計管理を行うことが目的ですので、オレンジ色の「ME」がついている方を使います

マネ―フォワードMEのインストール方法

マネ―フォワードMEのインストール方法は、こちらの記事で紹介していますので、是非参考にしてインストールしてみてください

ステップ3:口座とカードを連携

ステップ1で紹介した記事「マネ―フォワードMEのインストール方法」でも説明しましたが、銀行はネット銀行、クレジットカードはネット銀行と相性の良いカードがおススメです

例えば以下の組み合わせが使いやすいです

| 銀行 | クレジットカード | |

| 組合わせ① | 楽天銀行 | 楽天カード |

| 組合わせ② | 住信SBIネット銀行 | 三井住友NLカード |

- 銀行口座やクレジットカードを登録

- 自動で入出金が記録される

- 手動で現金支出も入力可能

銀行口座やクレジットカードを登録

キャッシュレス化を進めながら、並行してメインで使う銀行口座やクレジットカードを連携させます

連携までのステップを、先に紹介した「家計簿管理アプリ「マネーフォワードME」をインストールしよう」という記事で手順を説明していますので、参考にしてみてください

自動で入出金が記録される

銀行口座やクレジットカードを連携すると、取り込める限り全ての支払情報がマネ―フォワードに反映されます

無料アカウントの場合、反映される期間が1年に限られますが、先ずはお試しで使ってみるには十分だと思います

手動で現金支出も入力可能

現金支払いした分などについては、手動で入力する事が出来ます

手動での入力は主に2通りあり、手で金額やカテゴリを分類する方法と、レシートを読み込む方法があります

手動で入力する場合は、右下の「🖊」のマークをタップして、左上の「レシート📷」をタップしてレシートを取り込みます

すると金額とカテゴリを自動で認識して入力されますので、金額とカテゴリが正しいかどうか確認して保存します

手で入力するよりも簡単で便利なので、是非使ってみてください

ステップ4:カテゴリを確認・調整

次に、銀行口座やクレジットカードから自動で取り込んだ支出について、正しく入力されているかを確認します

- 食費、光熱費、通信費などのカテゴリを確認

- 必要に応じて自分がわかる様にメモを入力

- 支出を自動分類してもらうことで入力の手間が減る

食費、光熱費、通信費などのカテゴリを確認

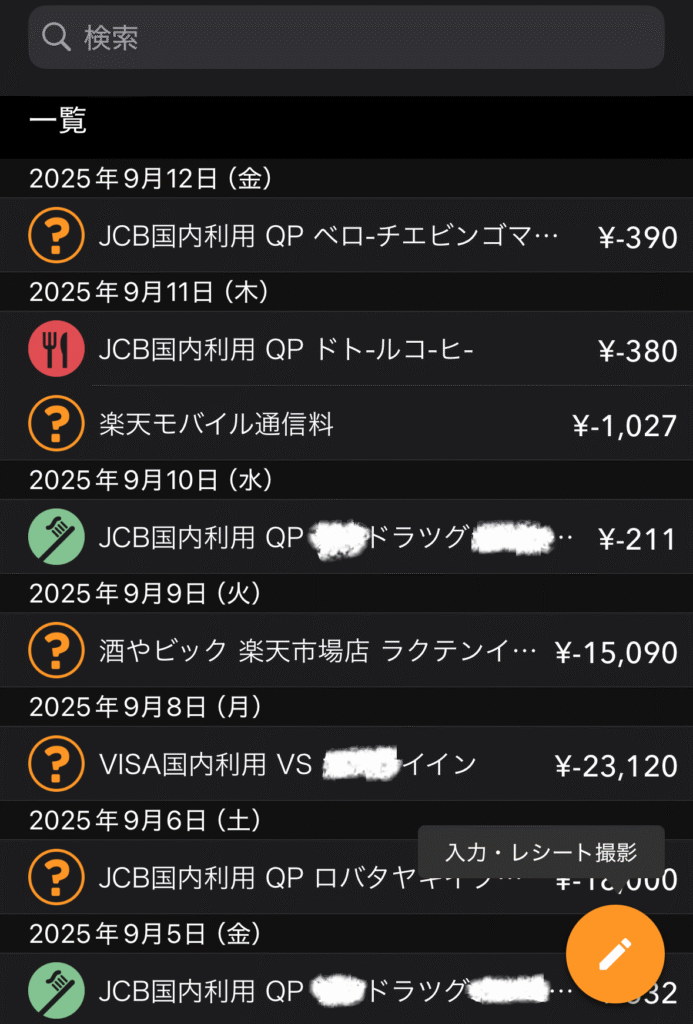

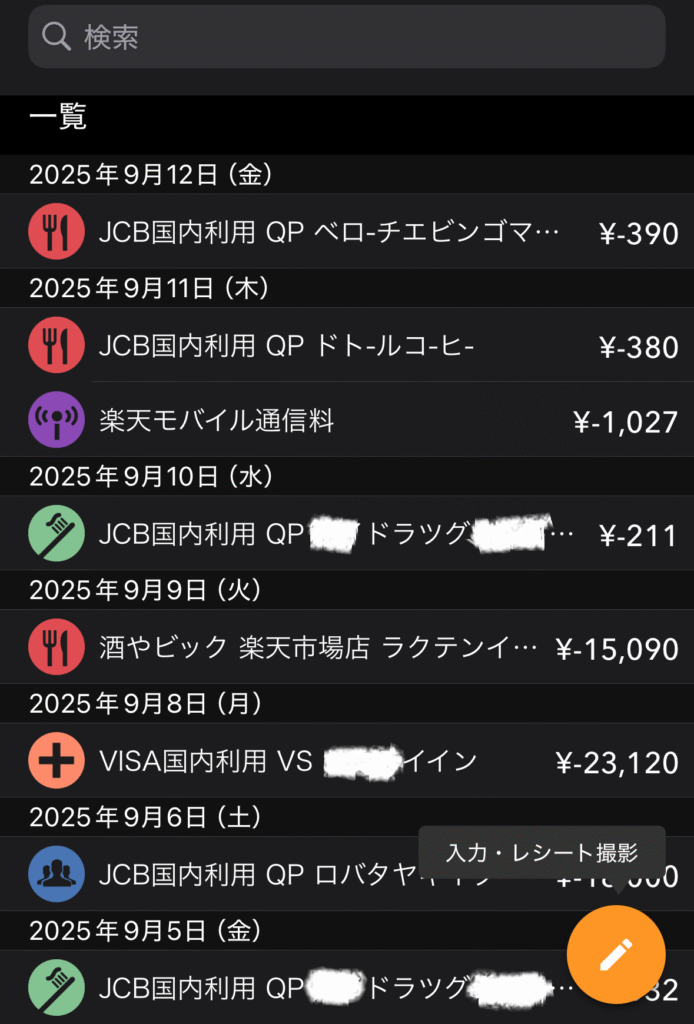

スマホ画面下の「入出金」をタップして支出のカテゴリを確認します

最初は、「?」のマークでカテゴリが未分類となっている項目がいくつかあると思います

これを一つずつ正しいカテゴリへ変更していきます

最初は少し手間がかかりますが、カテゴリを分けると、次回から自動でカテゴリ分けをしてくれますので、家計簿を自分好みに育てると思って最初だけ手間をかけてあげてください

スマホの入出金画面での一例を示します

幾つか「?」マークがありますが、一度分類を設定すれば、次回以降の同様の支出については設定した分類に仕訳してくれますので初めは少し手間はかかりますが、一つずつカテゴリを設定します

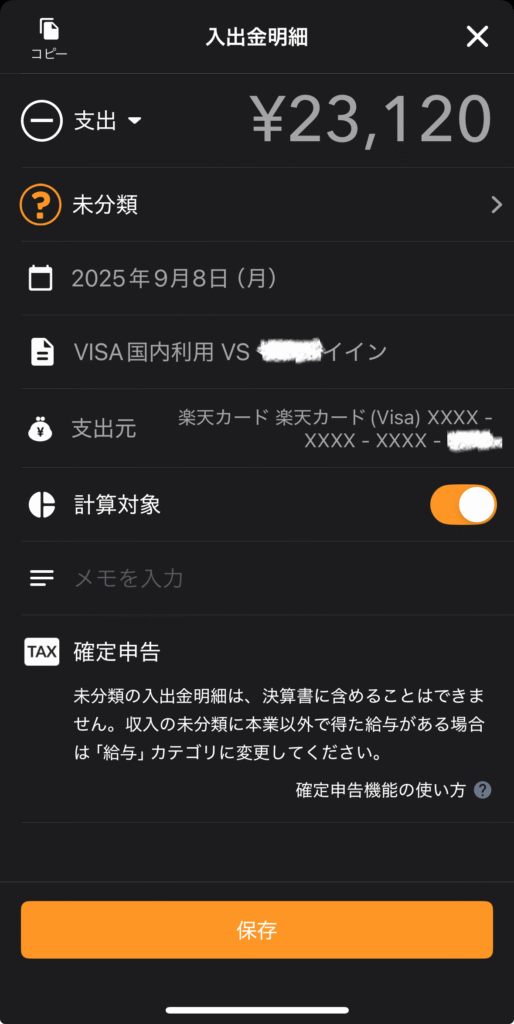

以下は一例です

この場合は医院で使った医療費ですので、「未分類」をタップして「健康・医療」から「医療費」をタップして選択します

必要に応じて自分がわかる様にメモを入力

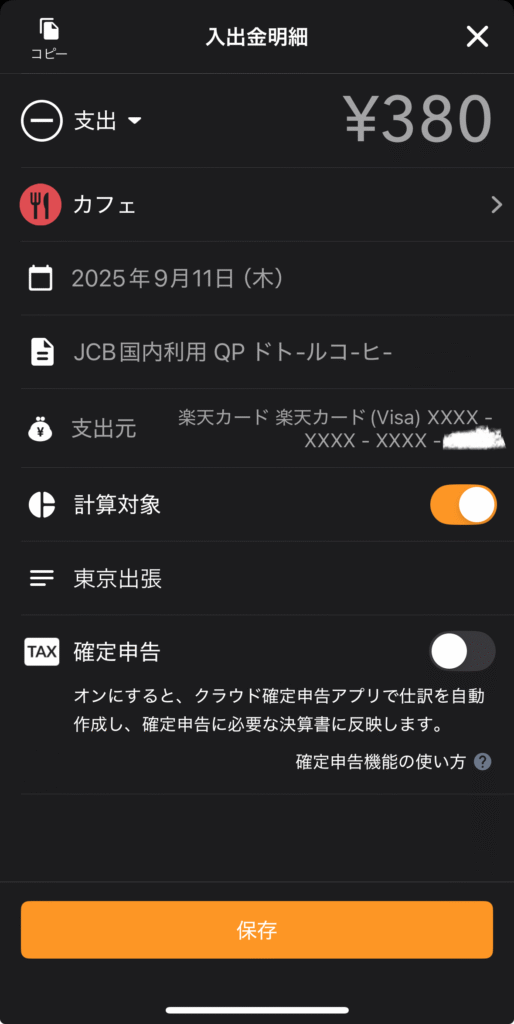

このカフェ代はどこへ行った時のだったかな?など、後で見返した時に、無駄な出費であったのかそうでなかったのかを考える上で、メモを残すことができます

各支出の明細を開き、下の方に「メモを入力」というところをタップすると、メモを入力する事が出来ます

以下のケースでは、「東京出張」と書いておきましたので、出張時に同僚とカフェに入った時の支出であることを直ぐに思い出すことができます

支出を自動分類してもらうことで入力の手間が減る

以上の様に、カテゴリを一通り分ける事で、以降、同様の支出に関しては自動でカテゴリを分類してくれますので、次回以降は手間が省けます

ステップ5:月ごとの支出を確認

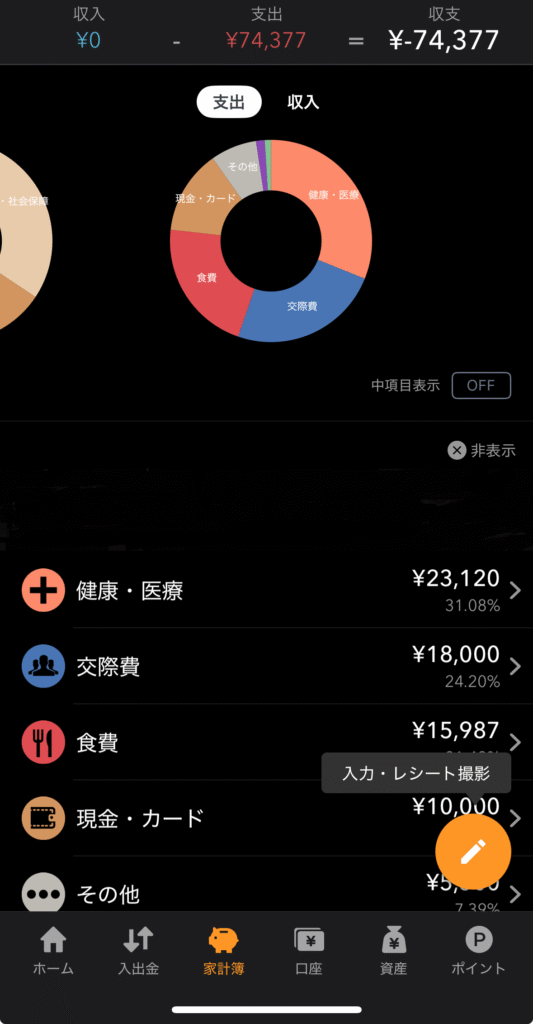

- グラフで支出割合を確認

- 無駄遣いの傾向を把握

- 「次の固定費見直し」に向けた第一歩

グラフで支出割合を確認

スマフォのアプリとパソコンのブラウザの画面では見え方が異なります

無料会員の場合、スマフォのアプリでは、円グラフで表示されます

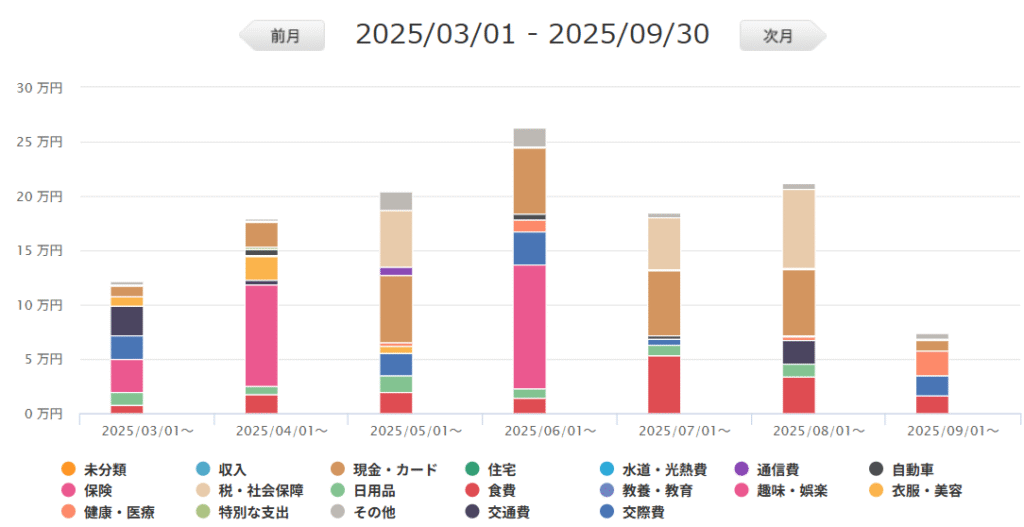

一方、パソコンのブラウザで表示されるグラフは、月ごとの棒グラフで表示されます

無料アカウントの方は、月ごとに支出を比較する事が出来るパソコンのブラウザ画面の方が使い勝手が良いのでおススメです

有料アカウントであれば、いずれの画面でも円グラフ、棒グラフで表示させることができます

無駄遣いの傾向を把握

月ごとの棒グラフで比較した時に、吐出して支出の多い月があったりします

今回のグラフの場合であれば、6月が吐出していますね

6月の支出のうち、大きな金額のものから見直して、無駄な出費であったのかそうでなかったのかを振り返ります

次に目立つのが4月の趣味・娯楽費です

この様にグラフで見る事で、大きな出費を見つける事が出来るので、その出費が無駄遣いであったかどうかを見返すことができます

初心者でも続けやすいポイント

最初は「続けられるかな…」と思いましたが、以下の工夫で毎月記録が苦にならなくなりました。

- 毎日1分でアプリをチェックする習慣

例えチェックできなくても翌日チェックする - 大きな支出や普段あまり発生しない様な支出はメモで補足

- 支出を細かく分けすぎず、ざっくり把握

- 毎月初めに前月の支出を振り返る

ほぼ自動で連携されますので、入力等の手間が殆どありません

たまに「未分類」を正しいカテゴリにしたり、変なカテゴリになっているのが無いかをチェックするだけです

また、完璧すぎを求めないで、会社の休憩時間にちょっと確認するとか、その日のうちに確認できなかったものは翌日確認するなどして、毎日チェック出来なくても良しとすることが大切です

支出管理の次のステップ

月ごとの家計簿が蓄積されたら、1年分の支出管理表を作成します

支出管理表は、ひと月の収入と支出を縦に並べ、月ごとの収支を横に並べて作成した表の事を支出管理表と呼びます

この支出管理表は、マネ―フォワードMEの画面でも表示されますので、これらの数値をエクセルやスプレッドシートなどの表計算ソフトを使って集計します

支出は大きく分けて4つあります

毎月必ず発生する固定費と変動費及び毎年発生する固定費、そして車や家電の買い替えなど、毎年は発生しないけど5年や10年に一度、或いは子供の高校や大学の費用など特定の年から〇年間発生する変動費とがあります

1年分の支出管理表には、毎月必ず発生する固定費と変動費及び毎年発生する固定費が入っていますが、毎年は発生しない変動費は必ずしも含まれているわけではない事に注意してください

支出管理表が完成したら、次は固定費の見直しやライフプランシートの作成に進むのがおすすめです

ライフプランシートの作成をする際には、上記支出管理表には支出として表れていない、毎年は発生しない変動費を抜け漏れなく書き出して計上していくことが大切になってきます

まずは「自分の支出がどこにいくらかかっているのか」を把握することが、節約や資産形成の第一歩になります

まとめ

今回はマネーフォワードMEを使った支出管理表の作り方をご紹介しました

ステップ1:普段の買い物を極力キャッシュレスにする

ステップ2:マネ―フォワードMEをインストールする

ステップ3:口座とカードを連携

ステップ4:カテゴリを確認・調整

ステップ5:月ごとの支出を確認

いかがだったでしょうか?

数値が沢山並ぶため一見複雑に感じるかもしれませんが、やる事一つひとつはさほど複雑な事ではなく、また、始めは多少手間がかかっても翌月以降はほぼ自動で集計されていくため、最小限の手間で済みます

この様にキャッシュレス化を進めて家計簿アプリで自動集計する事で、中高年の初心者でも、簡単に支出を把握できることがわかります

まずは1か月、自分の支出をアプリで管理してみましょう

次のステップとしての、固定費削減やライフプランシートの作成に役立ちます

固定費削減については、以下の記事で紹介していますので、是非読んでみてください

コメント